只有聽過「#劇透死全家」,沒有聽過劇透也是種樂趣的。

只有聽過「#劇透死全家」,沒有聽過劇透也是種樂趣的。

不過早於 2011 年,聖地牙哥加利福尼亞大學心理學系教授 Nicholas Christenfeld 已就「劇透會否破壞整個故事」作研究,研究方式是這樣的,讓三組實驗者閱讀純文學、推理小說、懸疑小說等不同的書本。第一組閱讀沒有劇透的版本,第二組閱讀前面有劇透警告的版本,第三組閱讀在故事中無預警地插入劇透的版本,再比較這三組實驗者的感想和對書本的評價。結論是,實驗者覺得「有劇透的更好」。

偶然?科學是要講證據的,Nicholas 於 2013 年、2015 年再作深入研究,參與研究的人數更由最初的 30 多人增加到 400 多人,但結論還是一致的,結論仍然指向「有劇透令人更加享受」,是的,原來劇透真可以是種樂趣。

不過 Nicholas 也提到實驗的局限性,就是次序的問題,一個人沒可能同時就有劇透和無劇邊兩種狀況,去看同一套電影的首映,又或是看一本書。也就是說,劇透能令劇情看來更精彩,但沒有劇透會否有不同的體驗還是未可知的。

看過台灣網站上,就「劇透」的評論非常精闢,該文筆者認為劇透之所以討厭,並非因為透露了劇情,而是「剝奪」了觀眾第一次的體驗,情況就像是「得不到女神的第一次」,又或是「女神原來不是處女」的那種失落感吧。

劇透,有助未欣賞電影的觀眾增加樂趣,另一方面,劇透,亦是已欣賞電影一群分享共同秘密時的一種樂趣。

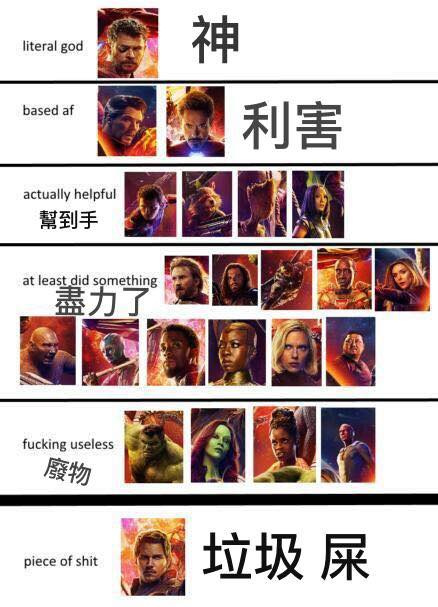

在「#劇透死全家」的詛咒下,沒多少人會蠢得把劇情直接搬出來公開討論吧。半透的曖昧呢?OK!你明,我明,未睇唔會明。熟口熟面?不就正是朋友以上、戀人未滿的那種曖昧。一時說有超人(Eason 都這樣說,但有理由相信他真心膠﹐Well,睇咗就會明),一時又說誰是神誰是垃圾(見下圖,Well,一樣,睇咗就會明),真真假假的半劇透,電影看過後,彩蛋是可以看出劇半透的創意。不是說笑,這樂趣期間限定,當大家都知道了劇情,藥效便會自動消失,多可惜。

老實說,劇透不過是互聯網的副產品,要避雷避開劇透,其實沒那麼難。決絕點的,學 Marvel Studio 教路,不上網,不開 Facebook,劇透自然埋不了身,不然,看到「#含劇透」便避開,亦非難事吧。不過人總是好奇的,口裡說不,身體卻誠實,明明看到「#含劇透」,還是忍不住要按下去,這些 Post,你看了幾多?

圖片來源:Shifter Mismagius

緊貼最新資訊,請關注 SPILL 的 Facebook 專頁、Instagram 帳戶及 YouTube 頻道。如欲訂閱 SPILL Paper 電子通訊可按這裡。